Toques de campana

Aunque no imposible, sería muy difícil volver al oír en la torre los distintos toques -unos, periódicos; otros, esporádicos- que marcaban el paso de las horas y de los días. Si tienes mucho interés por estos temas, acude al Gremi de Campaners Valencians. Aquí sólo intentamos poner nuestro granito de arena en este campo y dejar reflejados unos toques que fueron perdiéndose entre los años 50 y 60 del siglo XX.

Eran (siguen siendo) cuatro las campanas de la iglesia, colgadas en la torre más esbelta y alta de la Sierra, una en cada uno de los cuatro arcos: "la del reloj", orientada al este; "la grande", al oeste; "la pequeña o del muertito", al sur; y otra más, la llamada "de San Pedro" en la cara norte. La primera, que sigue marcando las horas del reloj, tiene yugo de madera, cargado con un bloque de piedra labrada para mayor contrapeso, y un sonido grave apagado; las tres restantes tienen yugo metálico, con sonido grave e intenso la grande y agudo las otras dos. El encargado de tocarlas era el sacristán. Pero el sacristán recibía también una cantidad del Ayuntamiento. En parte era por darle cuerda al reloj, pero hay que pensar que también se le pagaba lo que de civil tenían algunos toques. No se limitaba el sonido de las campanas a su valor religioso.

Las tres campanas primeras, salvo en momentos de volteo general, estaban inmovilizadas y tenían un sistema de cuerdas o alambres que permitía tañerlas desde el centro de la plataforma del campanario. Además, por medio de unas poleas, estas cuerdas llegaban casi hasta la base de torre, para que los toques más habituales pudiesen llevarse a cabo sin tener que subir las más de 90 escaleras.

Campana Grande, campana del Sermón, campana Mayor. Nuestras cuatro campanas tienen desde antiguo su nombre. Pero todos los anteriores pertenecen a la misma campana, la más potente de las cuatro y que se asoma a la plaza y la carretera. Son nombres que se le han aplicado a lo largo de los siglos. Los nombres del resto son “del Reloj” para la más antigua (es la que ha marcado siempre las horas) y que mira al este; “del Muertito”, la que mira al sur (su nombre se debe probablemente a que era la que se empleaba en los toques en la muerte de menores de edad o porque miraba al antiguo cementerio viejo) y “de San Pedro”, la que se asoma a la antigua calle Mayor. Estos son sus datos:

|

| Nombre | Del Reloj o Garbancera |

| Diámetro (cm.) | 99 (ventana=138) |

| Altura (cm.) | 73 (230 de altura total) |

| Peso (kg.) (*) | 562 |

| Tipo de yugo | Madera con contrapeso de piedra |

| Año | 1699 |

| Inscripciones | Tercio: AИO * DE * 1699 * IHS * MARIA * JOSEPH * S * ESTEFAИE * ORAPROИOBIS

Medio pie: FVGITE * PARTES * ADVERSE VICITLEODETRIBVIVDA * ECCE * CRVCEM * DOMIИI |

| Sonido | |

| Origen del sonido | Tradicional(16) | Martillo (reloj)

Badajo (volteo y toques)(17) |

| Actual | Electromartillo (reloj y toques) |

|

| Nombre | Del Muertito |

| Diámetro (cm.) | 60 (ventana=80) |

| Altura (cm.) | 48 (90 de altura total) |

| Peso (kg.) (*) | 125 |

| Tipo de yugo | Hierro desde 1913 |

| Año | 1935 |

| Sonido | |

| Origen del sonido | Tradicional | Martillo (reloj)

Badajo (volteo y toques) |

| Actual | Electromartillo (reloj y toques) |

|

| Nombre | Grande |

| Diámetro (cm.) | 105 (ventana=125) |

| Altura (cm.) | 85 (175 de altura total) |

| Peso (kg.) (*) | 670 |

| Tipo de yugo | Hierro desde 1929 |

| Año | 1955 |

| Inscripciones | Tercio: SAN * ESTEBAN * AÑO 1955 * DEDICADA * PROTOMARTIR

Medio: FABRICA DE RELOJES Y CAMPANAS VIUDA ANGEL PEREA MIRANDA DE EBRO FUNDIDA SIENDO PARROCO D JOSE MARIA LOZA |

| Sonido | |

| Origen del sonido | Tradicional | Badajo (volteo(18) y toques) |

| Actual | Electromartillo (toques)

Badajo (volteo automático) |

|

| Nombre | De San Pedro |

| Diámetro (cm.) | 65 (ventana=85) |

| Altura (cm.) | 55 (118 de altura total) |

| Peso (kg.) (*) | 159 |

| Tipo de yugo | Hierro desde 1913 |

| Año | 1929? (Restaurada en 2001) |

| Sonido | |

| Origen del sonido | Tradicional | Martillo (reloj)

Badajo (volteo y toques) |

| Actual | Electromartillo (toques) |

(*) Peso calculado de acuerdo con sus dimensiones.

El toque manual de campanas se perdió en Soto en la segunda mitad del siglo XX, como tantas otras cosas, en aquellos años de la gran emigración. Pero parte de él se conserva en los toques automáticos actuales, aunque no reflejen fielmente los tradicionales.

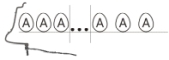

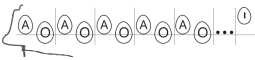

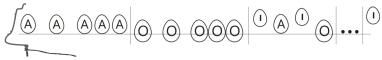

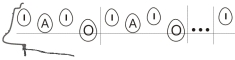

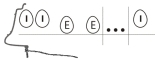

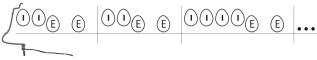

Hemos representado los toques mediante símbolos:

| Campanada de la campana del Reloj |

| Campanada de la campana Grande |

| Campanada de la campana del Muertito |

| Campanada de la campana de San Pedro |

| Final de ciclo |

| Continúa de forma indeterminada |

En los archivos de sonido que incluimos hemos preparado una reconstrucción de cada toque.

|

Toques diarios

Toque de oración del amanecer o "toque de maitines"

|

| Treinta campanadas a la misma velocidad; ahí se acababa el primer ciclo. Después, tres campanadas mucho más espaciadas. La velocidad era lo suficientemente lenta como para que pudiesen ser contadas. Se relacionaban con la edad de Cristo. |

| |

Toque de oración del mediodía o "A comer" |

| Quedaba unido a la última campanada de las 12. La velocidad era la máxima que permitían las cuerdas que unían el badajo de cada una de las campanas. Si el toque se realizaba en la plataforma de las campanas, solía ser más rápido y, sobre todo, más potente que si se utilizaban las cuerdas que bajaban hasta la altura del coro. En todo caso, oído desde la escuela sonaba -muy alegre- a final de sesión de mañana. |

| |

Toque de oración del atardecer, también llamado "A recoger perdidos"(20) |

Formaba grupo con los dos anteriores y señalaba el final de la jornada. Las dos primeras

campanadas del primer y segundo ciclo eran más lentas que la otras tres. La última parte era un corto fragmento del toque de difuntos. |

| |

Toque a misa |

| Sonaba media hora antes de su comienzo y consistía en el volteo, mediante una cuerda, de la campana norte. Para terminar, se daban algunas campanadas de repique con la campana del Muertito. |

| |

Toques no diarios

Toque de difuntos |

Se trata de un toque de gran duración con un cambio paulatino de la velocidad: el primer ciclo podía ser tan lento que en ocasiones duraba más de un minuto; a la terminación del toque, la velocidad era la máxima permitida y solo dependía de la pericia del campanero y de las limitaciones de las cuerdas. Esta estructura del toque permitía amoldarse a las necesidades. A la hora del entierro, se tocaba uno antes de la misa y otro después; el segundo duraba desde la salida de la iglesia hasta la llegada al cementerio; el primero, desde la salida del cortejo de la casa mortuoria hasta la llegada a la iglesia. Por eso unas veces era más largo y otras más corto.

Además de acompañar los entierros, previamente este toque servía para anunciar el fallecimiento, tanto si había fallecido en el pueblo como si el hecho había ocurrido fuera. En esta información iba incluido si se trataba de un hombre (tres toques), una mujer (dos toques), o un niño (se tocaba a gloria).

Un último empleo tenía lugar el día 1 de noviembre y en la llamada novena de las ánimas. |

| |

Toque de gloria |

| Se empleaba en las defunciones de los niños. Se hacía con las dos campanas pequeñas. Las dos campanadas de la campana del Muertito se daban más rápidas; las otras, más lentas. |

| |

Toque de fuego |

| Con una velocidad media y mantenida, este toque -insistente donde los haya- convocaba al vecindario como motivo de la declaración de fuego en algún lugar del término. La campana utilizada era la Grande, que es la más potente. |

| |

Toque de rogativas |

| Las rogativas aparecían ya en la Concordia entre Villa y Cabildo del año 1774 a la que hemos hecho referencia anteriormente. Este toque sonaba en las rogativas que en abril -el día de San Marcos- y en los tres días anteriores a la Ascensión, se llevaban a cabo en procesión a las distintas ermitas desde donde se bendecían los campos sembrados. El toque duraba tanto como duraba la procesión. Excepto en la que se hacía a la ermita de San Babilés, en todas las demás el campanero veía la procesión y paraba cuando entraban en la ermita donde se celebraba la misa. Después, en la vuelta hasta la iglesia, hacia lo mismo. |

| |

Volteo |

| Era cosa de los días de fiesta. La víspera, inmediatamente después del toque de mediodía, se volteaba la campana grande; lo mismo se hacía en el toque que precedía a las Vísperas cantadas. En las procesiones podían llegar a voltearse todas las campanas, dependiendo de la importancia de la fiesta y de que hubiera personal suficiente, ya que hacían falta dos o tres mozos para mover la del Reloj y uno para la Grande. Otro día de volteo general era el Día de los quintos o “Santágueda”. Eran ellos los que se encargaban ese día de mover las campanas; y de “robarle” a D. José María(21) una buena colección de pichones para merendar; era lo que suponía recorrer la torre y las “bóvedas”. |

| |

Otras campanas

Además de las cuatro campanas de la iglesia (cinco si incluimos el campanillo de la sacristía), había que contar en Soto con otras campanas que sonaban en determinadas ocasiones:

Campana de San Antón: Muy pequeña y con yugo de madera, se volteaba el día de su fiesta.

Campana del Hospital de San José: Aún queda como adorno en lo que es el Albergue Juvenil del mismo nombre. Repicaba los días 19 de cada mes, antes de celebrarse una misa en la capilla.

Campana del Cementerio viejo: Al lado de la iglesia, el cementerio viejo funcionó hasta finales del siglo XIX-principios del XX. Además de un edificio-panteón, tenía una capilla, único edificio que queda. La campana sonaba los días 25 de cada mes. Una fundación en memoria de alguien pagaba una misa en esa capilla ese día.

Campana de la ermita de El Campo: Repicaba en la cuaresma, con motivo de "las cruces", o viacrucis que se celebraba cada domingo por la tarde.

Campana y campanillo de la ermita de la Virgen: Sigue siendo la campana que más se oye: es costumbre, cuando se sube a la ermita, tocar la campana; se voltea con una cadena. Aunque ahora puede voltearse siempre, antes sólo era posible cuando la Virgen estaba "descubierta", es decir, los días en los que la imagen estaba a la vista y no oculta por una cortina.

El campanillo, ya en desuso, tenía una función similar al de la iglesia: con su repique iba señalando el tiempo que faltaba para el comienzo de la celebración -fuese misa o novena-: se tocaba la primera(- - - ... -), segunda (-- -- --... - -) y tercera (--- --- ---... - - -). La información del toque era exhaustiva; por si hubiera duda, al final se indicaba qué llamada era con uno, dos o tres golpes lentos y aislados.

Antes que el toque del campanillo se perdieron otros dos toques tradicionales que debía hacer el santero: uno a las doce del mediodía para el rezo del rosario y otro al atardecer (8 de la tarde en invierno y 9 en verano); era el toque "a ganar las indulgencias".

La mayor parte de este apartado está tomado del artículo "Torre, reloj y campanas: tres referencias para un pueblo", que aparece en la sección "Miscelánea" de esta página. Puede leerse completo allí.